股票配资公司开户

股票配资公司开户

曾经,演员、模特等需要控制体重的职业,或者是吃播、大胃王、探店博主等容易暴饮暴食的群体,一旦疑似出现进食障碍后,都容易引起公众关注。

但对于普通人而言,进食障碍患者像是潜藏在日常水面之下的幽灵,他们隐秘,沉默,甚至不被自己理解,只能求助、抱团于属于自己的专属社群。

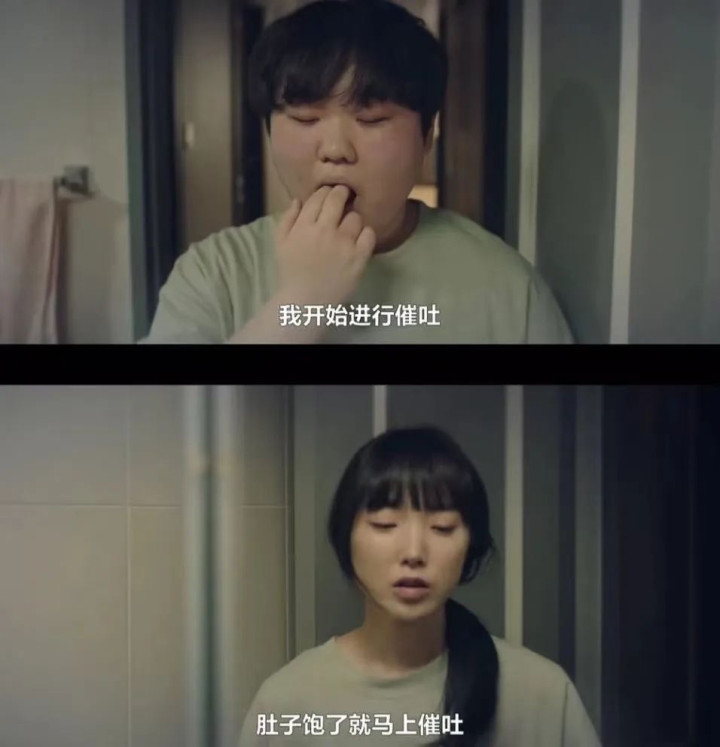

「把吃下去的东西全部吐出来」。

一股强烈的念头,在小凉每次进食后都折磨着她。

小凉是一名大学生。在学校时,她曾多次一个人偷偷跑到教学楼没有人的厕所里干呕,直到把胃里的食物吐出来,她才感觉如释重负。

小凉的这种症状,被定性为进食障碍。像她一样,「吃饭」成了负担的女孩,还有很多。

《中国10-24岁青少年进食障碍疾病负担现状及趋势预测》研究显示,青少年进食障碍发病率仍呈现上升趋势,2030年发病率可能达到516.43/10万。

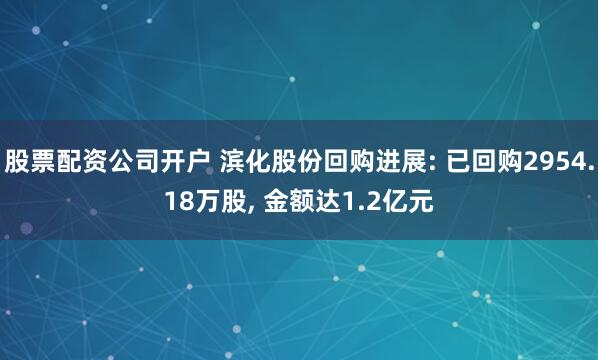

此外,进食障碍患者手上还很容易出现伤疤,这是在催吐过程中牙齿摩擦形成的。

进食障碍者手上会留下在催吐过程中牙齿摩擦形成的伤疤

©《欢迎来到隔离病房》剧照

患上进食障碍后,小凉加入了一个群聊,群里都是像她一样患有进食障碍的女孩,她们自称「ED妹」,群公告写着:男生勿进,正常人勿进,ED妹交流群,欢迎想要康复的姐妹。

她们口中的「ED妹」,是一种以催吐为瘾、甚至互相推荐易吐食物的群体。

ED是进食障碍Eating Disorder的缩写。这一群体也有其他称呼,如「兔子」,取「吐」的谐音,隐喻这是一群像兔子一样经常呕吐的群体。

进食障碍Eating Disorder的缩写便是ED

©《骨瘦如柴》剧照

在小凉看来,找到想要康复的同类或许会督促自己康复,但后来,群主鼓励的「相互监督」「不吐打卡」,演变成深夜的食物照片和一个又一个让人瞠目结舌的体重数字,让小凉越来越焦虑。

ED妹的社群像黑洞一样,紧紧拴着她们,让她们难以过上正常人的饮食生活。

一开始,小凉只是觉得自己不够好看,想「再瘦一点」。

于是她决定节食。

刚上大学,身高一米六二的小凉,体重九十几斤,但她觉得自己「看起来比高中胖了」。

更直接的压力来自她新交的男朋友——对方很瘦、很帅,似乎「吃不胖」,身材几乎没什么赘肉。

身处这样一段关系中,小凉觉得,「作为他的女朋友,我应该更瘦一点。」

从那以后,小凉开始控制体重,周一到周五基本不吃午餐和晚餐,但一到周末,却容易暴饮暴食。慢慢地,减肥开始走向极端,小凉无法容忍自己胃里有一点东西,「只要有一点东西,我就想把它吐出来。」

在进食障碍群体中,几乎所有人最初的起点都出奇地相似——减肥。

在《国际进食障碍杂志》2020年发表的一篇论文中,瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡研究所医学流行病学与生物统计学系副教授姚书阳等人提到,研究显示,暴食和体重控制异常行为,在15–24岁的年轻女性中最为突出。

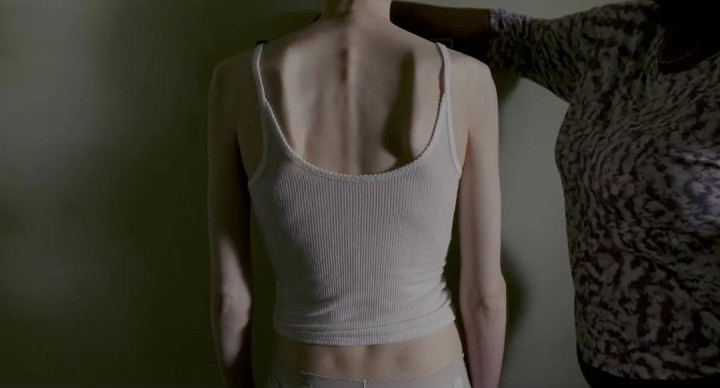

中科院心理健康实验室的一项调查中,12%的女孩和5%的男孩会采用自诱导呕吐等极端不健康的行为来控制体重。

青少年会采用自诱导呕吐等极端不健康的行为来控制体重

©《骨瘦如柴》剧照

作为一种精神疾病,进食障碍有减肥、压力大等多种诱因,且往往伴随着抑郁、双相等精神疾病。除了催吐之外,暴食、情绪化进食等都是进食障碍的症状。

罪恶感,是刺激小凉第一次做出催吐行为的诱因。

一个深夜,她打破了自己不吃晚饭的原则,在晚上九点吃了一碗泡面。短暂的饱腹感过后,紧接着是更强烈的情绪,「吃完感觉罪恶感特别强」。在强烈的自责中,她想起了之前在社交媒体上偶然刷到的「催吐经验帖」。几乎是下意识地,她走进了卫生间,在昏黄的宿舍厕所里完成了人生中第一次催吐。

刚开始催吐时,只想着这次没忍住,下次会控制好。但尝过催吐「甜头」之后,小凉逐渐觉得,「吃了等于没吃,以后都可以这样,不用再挨饿了」。催吐的频率从每一两周一次,逐渐发展到有预谋的暴食催吐,甚至胃里稍有食物就要吐出来。

「本来只是想试一试,谁知道……后来就停不下来了。」小凉说这句话时深深叹了一口气。那个「试一试」的瞬间,如同打开了潘多拉魔盒,将她引向了一条从未预料到的道路。

吃饱了就马上催吐 /《明天》剧照

除了自身原因之外,社交媒体越来越成为催化催吐和进食障碍的媒介。蛋蛋是一名在加拿大留学的学生,她告诉南风窗,自己催吐和身材焦虑的来源都是社交媒体。

蛋蛋明明觉得,自己「够瘦了」「不想减了」,但社交媒体会不停地给她推送「减肥日常」「一米六,80斤」等内容。

那些帖子里的人,体重已经低得吓人,却还在喊着要减,「搞得我很焦虑,又想继续减下去。」蛋蛋说。

这些社交媒体上制造的身材焦虑让她不敢吃,但不吃心情又会非常差。唯一「两全其美」的方法只有催吐。

蛋蛋曾经也不理解社交媒体上那些瘦骨嶙峋的「ED妹」,但当她自己也瘦到70多斤时,她才明白:

有时候也会觉得自己这样不健康,但只要看到那个体重秤上的数字涨了,我觉得非常难受,像是强迫症犯了一样,想赶紧把它减下去。 她停顿了一下:

更多ED都是陷在这个里面,盲目追求体重秤上的那个数字。其实我们也知道,瘦已经不美了。

受访者颜笑是某社交媒体上一个热门的进食障碍症博主。平时,她会在社交媒体上分享自己的患上进食障碍之后的经历。她在一篇笔记中写道:

对变胖的恐惧,或者说对未来未知事情的担忧,伴随着这吃下去的食物一同填满了我的身体。

有人长期催吐,胃酸倒流腐蚀牙齿和嘴角,经常牙痛和溃疡;

有人为了缓解反酸,不得不常年服用抑酸药,因此承受药物带来的乏力头晕等副作用;

有人因暴食引发胃出血;

还有人因为长期极端节食导致营养不良,提前绝经。

蛋蛋在采访中提到,节食让她心情「极其的差」,不想社交,甚至「不想上课」。学业压力大时,她「心情变差」就会吃东西,吃完又陷入深深的「后悔」。这种对食物、体重无休止的纠结,本身就是巨大的心理消耗。

小凉也提到自己患上进食障碍之后,「心理上总会很煎熬」,并且有越来越严重的容貌焦虑和追求完美的强迫倾向。

多项医学研究表明,进食障碍患者罹患抑郁症的风险显著增高,营养不良、神经递质失衡(如血清素功能低下)以及长期的心理社会压力是重要的病理生理基础。

进食障碍患者患抑郁症的风险会增高 /《女心理师》剧照

因为进食障碍,24岁的受访者落落在大学患上了抑郁症。她形容那时的自己「每天都很想死」,像「尸体一样」躺在床上,「动都不太动一下」,不吃饭、不洗漱、不思考,对那段时光甚至「没有太多记忆」。

抑郁打乱了落落原本正常的生活节奏。

她说,自己属于大学专业的试验班,学习强度很大,课程难度也比较大,但疾病让她「没有精力学习」甚至「不想参加考试」。

大二最严重的时候,她「根本就不想去考试」,甚至在期末考试期间失联。最终,在疾病和学业压力的双重影响下,落落在大二时选择了休学,在家休养了一年。

变得更加孤独,也是女孩们患上进食障碍之后的常态。蛋蛋在节食时期总是「想不自觉地去拒绝一些社交」。

进食障碍让她变得更加敏感,会因为朋友间一句关于体重的玩笑陷入内耗;和朋友聚餐时,她也会不自觉地观察「这一桌人每个人吃了多少东西」,下意识地比较「我和别人谁吃得更多」。

在这种时刻紧绷、无法放松的状态下,她享受不到一点社交的快乐。

蛋蛋向父母坦白了病情,她认为父母「很包容」,不会逼着她吃饭涨体重,也不会逼她去看医生,而是努力「用我的方面去思考问题」,试图用关心帮助蛋蛋康复。

但她同时也清醒地认识到,父母能做到的只有「包容」而非「理解」。

正常人是没法理解ED的。

你永远无法和一个不焦虑身材的人解释,为什么吃了一块蛋糕会痛苦得想哭。 正常人很难理解,那种多吃一口就会有强烈罪恶感的情绪,那种站在镜子前反复打量自己、怀疑自己、嫌弃自己的执念,那种明知道再瘦也不快乐,却依然停不下追求更瘦的冲动

正常人很难理解多吃一口的罪恶感

这种无法被真正「看见」的感受,往往是最深的孤独。

现实世界中,关于ED的认知仍停留在「她们太作」或「太瘦了」之类的刻板印象里。社交支持的断裂和不被理解的孤独,让女孩们更容易退回ED群体建立的「理解」世界中。

为了寻求共鸣,小凉加入过一个「互相监督」的群聊。这是一个ED女孩抱团、同时对外界很警惕的群组。

不少群聊设置了审核,进去需要出示自己的进食障碍确诊证明、日常催吐照片等。大部分群聊都要求「正常人勿进」「男生勿进」。

起初,小凉以为这是一个大家互相提醒、积极戒吐的康复群。但很快发现,「群里根本没有人分享和康复治疗有关的内容」,反而成为了「暴食照」「体重照」和各种外卖拼单的分享基地。

然而,即便这样,小凉在当时也没有选择退出群聊。因为群里都是「和她一样的人」。

虚假的「理解」让女孩们找到了共鸣感 /《我的瘦身日记》剧照

在这里,焦虑固然存在,但那份「被理解」小凉说,「因为现实中没人懂我」。这种虚假的「理解」不仅没有让女孩们康复,反而加剧了心理依赖。她们把体重、饮食和催吐打卡当作沟通方式,失去了「语言交流」的能力。

在社交媒体上,「瘦身」「身材管理」作为一种「流量焦虑」,也在反复侵蚀恢复期女孩的意志。

「平台机制是康复期的绊脚石。」蛋蛋回忆说:

我没有想浏览ED的相关内容,每次刷到这种帖子都会点击「不感兴趣」,但它就是会喂给你,看到这种帖子我就又会开始焦虑。

平台的推荐机制像一只缠人的手,总能在她最想逃开的时候,把她重新拽回那片熟悉又危险的水域。

落落是南风窗接触的采访对象里中走得最远的一个,她退出了所有ED群、关闭社交媒体通知,和父母一起参与了DBT(辩证行为疗法)团体治疗。

她表示,因为ED患者总是时不时被疾病思维干扰,所以靠个人力量恢复正常的饮食模式是很困难的。恢复的过程是要度让一部分权力给父母,只有借助外部力量,在饮食方面进行一段时间的强制管控才会康复得更加彻底。

「我现在已经不催吐了。」她说。但当她看到高中时期的照片,还是会冒出「那时候真瘦」的念头。

你知道那种瘦不健康,但你又忍不住觉得: 是不是那样才是我最好状态?

一旦开始改变,就需要否定体重数字以及潜藏其后的逻辑思维和价值体系

《追光的日子》剧照

这也是她们在康复过程中最难跨越的心理障碍。曾经贴在「瘦」上的标签太多:

「自律」「美丽」「成功」,甚至是「值得被爱」。

寻求康复,也就意味着摒弃她们赋予「瘦」的一切价值和意义。改变等于祛魅,要否定的不只是体重数字,还有这些潜藏其后的逻辑思维和价值体系。

「不是我们不想变好」,蛋蛋说,「只是这个圈子,好像并不真的允许我们轻松地变好」,反而在纵容他们沉溺于过度节食和畸形审美之中。

她不是医生,但她说的话我愿意听。

蛋蛋说的,是那个曾和她一起打卡的朋友,一个比她更早患上进食障碍、更早住院、但也更早意识到「不能再这样下去」的女生。

她们之间的打卡没有奖惩制度,也没有强制措施,只有一句简单的「今天你没吐啊,很棒」。这种朴素的鼓励却意外地有效。

她不说教,她也不是正常人,但她的存在让我觉得,我不是一个人在努力。

蛋蛋解释道,「她从来不会说‘你不可以暴食’‘你必须吃干净’。她只是说,‘没事,今天没控制住也不代表你失败了’。」

蛋蛋的声音轻了下来,「她不评判我,也不逼我康复」。

相比那些社交媒体里「加油姐妹」「坚持打卡」这类口号式话语,这种温和而坚定的理解,才是真正支撑她慢慢往外走的力量。

蛋蛋没有求助专业心理咨询或治疗,她也知道那可能是更系统的方式。但在大部分「正常人」都无法理解ED的现实中,她所依赖的,就是这个「虽然自己也没好透,但比我清醒一点」的同伴。

韩国女星IU曾经在采访里讲述自己暴食症的康复经历

今年年初,小凉逼自己退出了群聊,删除了ED相关的收藏和关注,也减少了社交平台的使用频率,因为她意识到,离开「病态的共情圈」是康复的前提。

「我不再看了」,她说,「我不想让它们成为我的日常。」

落落在康复之后在社交平台上创建了自己的账号,不定时发布治疗康复的经验帖,想要用自己的经历帮助到更多还在被ED困扰的女孩。

虽然康复很难,但三个女孩的故事让我们看到:改变并非毫无希望。

进食障碍患者追求的并不是身材,而是归属感、人与人的联系和关爱,她们希望感受到自己的价值。

来自美国的进食障碍治疗师Ashley在社交平台上发表视频表示,进食障碍是一种生理-心理-社会共同作用的慢性疾病,治疗需要首先解决心理和情绪问题,而后进行长期、系统的干预。

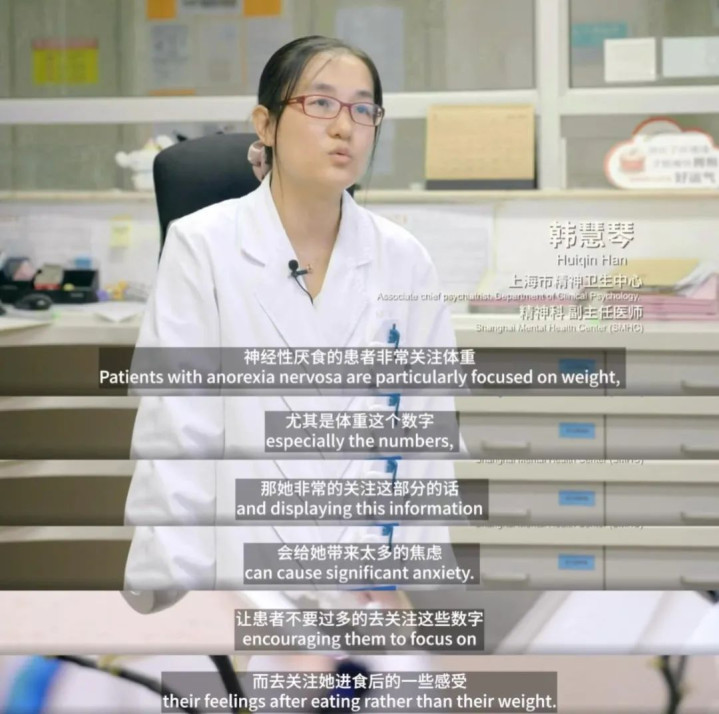

进食障碍患者更需要关注的是她进食后的一些感受 /《好好吃饭》剧照

因此,在心理干预的基础上,打破围绕进食障碍的沉默与病耻感,构建广泛的社会理解和支持网络尤为重要。

2021年,歌手Billie Eilish在公开演讲中谈到自己在12岁时因外貌压力经历过饮食障碍,并呼吁「不要让审美奴役每个女孩的身体」。

在中国,越来越多人在社交平台发起「反身材羞辱」话题;一些心理机构也开设了针对进食障碍群体的公益康复小组。

虽然微弱股票配资公司开户,但越来越多的人正试图为进食障碍群体开辟一条「安全康复」的小径。

锦鲤配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。